Quem ouviu vozes indígenas no Theatro Municipal de São Paulo naquele fevereiro de 1922? Essa pergunta pode ser feita com distanciamento crítico agora, cem anos depois da Semana de Arte Moderna, quando eclodem em todo o país eventos comemorativos na mídia, centros culturais e universidades para avaliar as projeções do movimento modernista na cultura brasileira. Um deles organizado pela PUC-SP discutiu, nessa sexta (18), “A presença indígena na arte brasileira” numa mesa com os debatedores Daniel Munduruku, João Paulo Tukano e esse vosso escriba aqui.

Se tivesse de dar título à minha fala escolheria o que encabeça essa crônica. Tomo emprestado o Tupy or not Tupy, that is the question” do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, de 1928, não para discutir o possível caráter caricatural da representação do “índio” pelos modernistas, mesmo reconhecendo sua inegável contribuição para a cultura brasileira. Recentes artigos de Italo Moriconi, José Miguel Wisnik e Luiz Armando Bagolin já trataram do tema com mais propriedade.

Incorporo no título os tupinólogos – denominação usada para designar aqueles intelectuais que coletaram narrativas indígenas na segunda metade do sec. XIX, quando o romantismo nativista já dava sinais visíveis de esgotamento. A ação deles se prolongou pelas duas primeiras décadas do sec. XX, às vésperas da Semana de 22. Eles registraram por escrito histórias narradas oralmente quase todas na primeira língua de comunicação interétnica entre os brasileiros – o Nheengatu e as traduziram ao português. Na minha fala, resumi a trajetória de sete deles.

Riquezas da Amazônia

O mais apaixonado foi, talvez, Couto de Magalhães (1837-1898), mineiro de Diamantina, nascido na fazenda de gado de seu avô, em Diamantina (MG) onde passou sua infância embalado por “lendas tocantes e poéticas, metade cristãs, metade indígenas” contadas pelos vaqueiros. Formado em direito, procurou “as cores do país” não só em arquivos e bibliotecas, mas também em dez viagens por grotões do Brasil profundo, quando ouviu “lendas tupi” que transcreveu em – O Selvagem – editado em várias línguas: francês, inglês, alemão e italiano. Seu interesse cresceu, quando foi nomeado presidente da Província do Pará pelo Imperador Pedro II.

Olhem só o que aconteceu. No navio que o conduziu ao Pará, debruçado no convés, viu lá embaixo, próximo à abertura do porão, um tripulante sem camisa e descalço, falando e gesticulando no meio de uma roda que o ouvia com atenção e de vez em quando explodiam gargalhadas. Intrigado, desceu para ouvi-lo, mas nada entendeu: a narrativa era em Nheengatu. Ficou deslumbrado com a tradução. Para conhecer essa literatura oral, decidiu aprender a Língua Geral e até escreveu uma gramática para ensiná-la.

O curioso é que processo similar ocorreu com outros tupinólogos. O geólogo canadense Charles Hartt (1840-1878), veio na missão científica do naturalista Louis Agassiz, inventariar as riquezas da Amazônia. Na parada do navio em Óbidos, à tardinha, viu uma velha senhora contando histórias em Nheengatu na calçada de sua casa, cercada por crianças e jovens. Quando traduziram as histórias, fascinado, aprendeu a língua e coletou mitos amazônicos com o jaboti como personagem central. Descobriu que essa era a riqueza mais importante da região: sua literatura repleta de sabedoria e a língua usada para fazê-la circular.

Poranduba Amazonense

Décadas antes de Malinowski sistematizar suas reflexões sobre a observação participante, Stradelli intuiu que o pesquisador decidido a conhecer uma sociedade que lhe é estranha, devia partir do interior dela, impregnando-se da mentalidade de seus integrantes e esforçando-se para pensar na língua deles. Aprendeu a língua, fez um dicionário Nheengatu-Português-Nheengatu, registrou as tradições, entre elas o Mito do Jurupari e as “lendas dos Tariana” , entre uma e outra cuia de caxiri.

Outro que não resistiu aos encantos das narrativas orais foi o botânico mineiro João Barbosa Rodrigues (1842-1909), filho de um comerciante português. Professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, mudou para Manaus em 1872, contratado para criar o Museu Botânico. Aprendeu o Nheeengatu e nessa língua coletou cantigas e contos avaliados por ele como “flores da imaginação de um povo” publicadas no Poranduba Amazonense. Quando perguntava o nome de uma planta dele desconhecida, respondiam com uma história na qual a planta era descrita. Percebeu que em sociedades orais, histórias constituíam as enciclopédias populares.

Temos ainda Brandão de Amorim (1865-1926) nascido em Manaus, filho de Alexandre Amorim, comerciante português criador da companhia que fez a navegação direta de Liverpool a Manaus. Ele publicou 35 narrativas do alto Rio Negro em edição bilingue, sem mencionar que haviam sido recolhidas por Maximiano José Roberto, índio descendente dos Manaú e dos Tariana do rio Uaupés. Se a denúncia de Stradelli procede, foi uma ato de pirataria editorial, o que não anula a importância de Amorim.

Literaturas da floresta

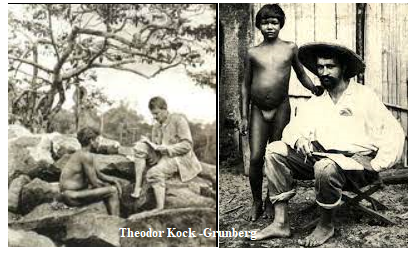

Finalmente cabe citar Theodor Kock Grunberg (1872-1924), etnólogo alemão, que ouviu as narrativas dos índios de Roraima, em suas viagens pelo norte do Brasil e pela Venezuela entre 1911 e 1913. Ele coletou milhares de objetos de arte indígena hoje em museus de Berlim, Hamburgo e Leipzig. Gravou num fonógrafo músicas e cantos Makuxi, Taurepang, Wapishana, Ingarikó e Patamona. Tirou fotografias, ouviu histórias e deixou tudo isso registrado no livro “De Roraima ao Orenoco”, publicado em cinco tomos na Alemanha em 1916-1917.

A pergunta que faço é: por que vozes indígenas gravadas pelos tupinólogos ficaram de fora da Semana de 22 e de seus desdobramentos, com raras exceções? Uma delas foi Raul Bopp, autor de Cobra Norato que não coletou nenhuma narrativa oral, mas teve acesso ao registro escrito de algumas delas. Deslumbrado, escreveu:

“Foi uma revelação. Eu não havia lido nada mais delicioso. Era um idioma novo. A linguagem tinha, às vezes, uma grandiosidade bíblica. No seu mundo, as árvores falavam. O sol andava de um lado para outro. Os filhos do trovão levavam, de vez em quando, o verão para o outro lado do rio”.

A outra exceção foi Mario de Andrade, que foi ao campo em viagens pelo Norte e Nordeste em 1927-1929 e ouviu histórias, causos e cantigas dos ribeirinhos da Amazônia. No entanto, não fosse ele leitor em língua alemã, não teria escrito Macunaíma, porque até hoje, em 2022, não foram publicados em português os cinco tomos de Kock Grunberg, o que demonstra o desinteresse do Brasil. Somente em 2006 a UNESP editou o primeiro tomo e parou por aí. É significativo que um escritor brasileiro precise ler alemão para tomar conhecimento de narrativas de povos indígenas no Brasil.

P.S. – As falas da mesa sobre a literatura indígena no evento da PUC-SP, moderadas pela dra. Beth Brait, podem ser vistas em https://www.youtube.com/watch?v=gcuAmgd6YwA

.

Fonte: http://www.taquiprati.com.br/cronica/1628-os-tupinologos-e-a-semana-de-22-tupy-or-not-tupy